B6-Brückengleichrichter

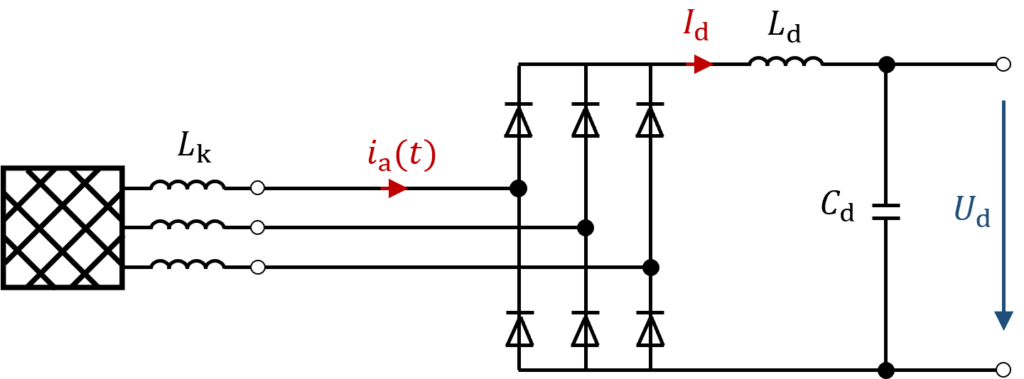

Die klassischste Oberschwingungsquelle ist der B6-Brückengleichrichter. Eingesetzt in der Industrie zur Versorgung von großen Elektromotoren waren und sind auch heute noch die Ströme und damit auch die Oberschwingungen groß. Abbildung 1 zeigt das Netzwerk des B6-Brückengleichrichters.

Abb. 1: Netzwerk eines B6-Gleichrichters

Wechselrichter

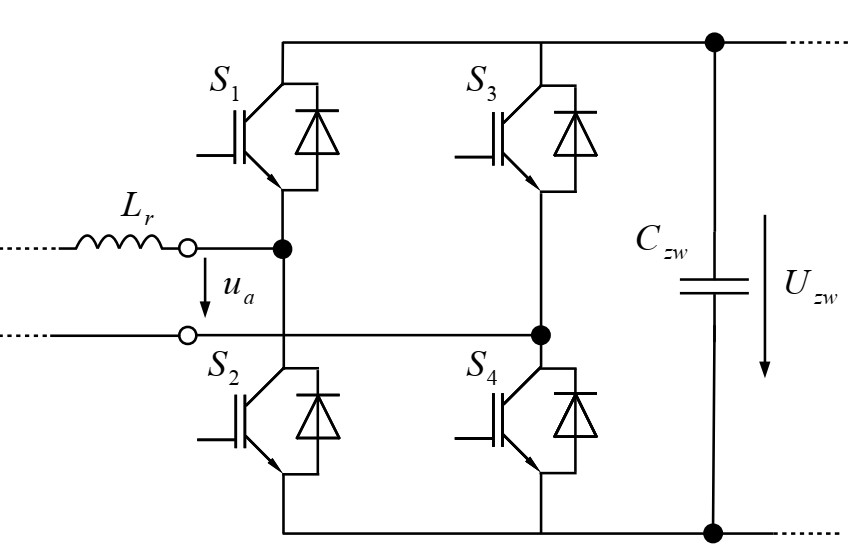

Eine weitere Quelle von Oberschwingungen sind Wechselrichter, diese haben i.d.R. selbstgeführte Halbleiterbauteile an dem Wechsel- bzw. Drehstromanschluss Richtung Netz. Es wird Leistung aus einem Gleichspannungskreis in das Netz abgegeben. Die Halbleiter, auch Ventile genannt, werden so geschaltet das ein möglichst Sinusförmiger Strom entstehet. Hier wird in der Regel die Pulsweitenmodluation eingesetzt, wobei es hier verschiedene Ansteuerverfahren gibt.

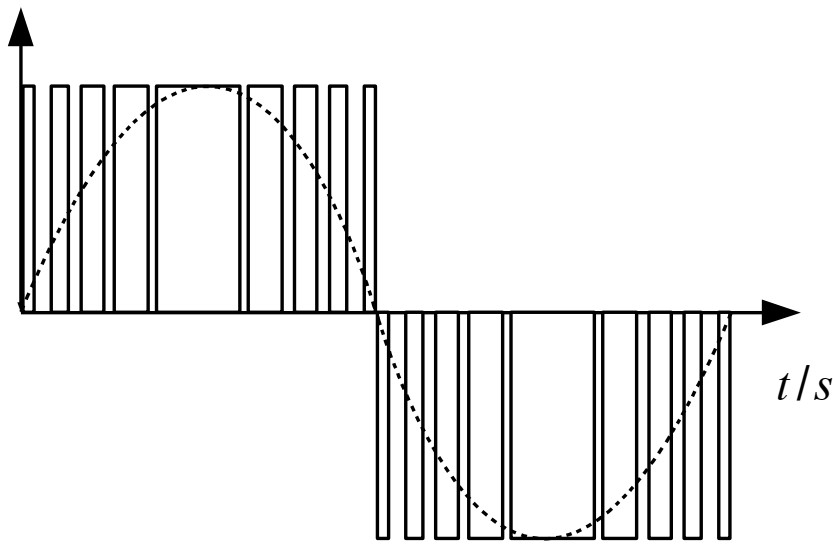

Abbildung 2 zeigt das Netzwerk einer einphasigen Wechselrichterschaltung und die Ansteuerung mittels Pulsweitenmodulation. Dabei werden die Ventile pulsweise durchgeschaltet, aber in deren Dauer variiert.

Es entstehen weniger Oberschwingungen im klassischen Frequenzbereich (250 Hz – 2500 Hz) sondern insbesondere im Frequenzbereich der Taktfrequenz sowie einer vielfachen davon. So sind auch ungewöhnliche Oberschwingungen denkbar, sogenannte Zwischenharmonischen, die zum zwischen zwei Oberschwingungen liegen können.

Abb. 2: Netzwerk eines Wechselrichter mit IGBTs und unipolare Pulsweitenmodulation

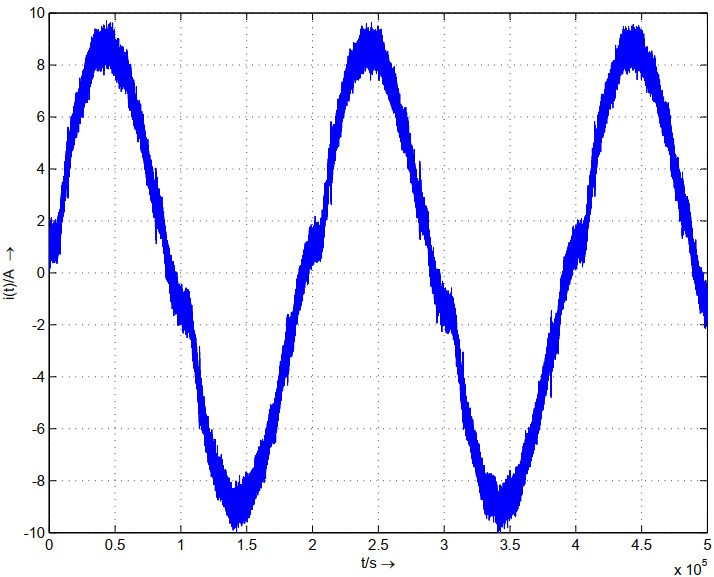

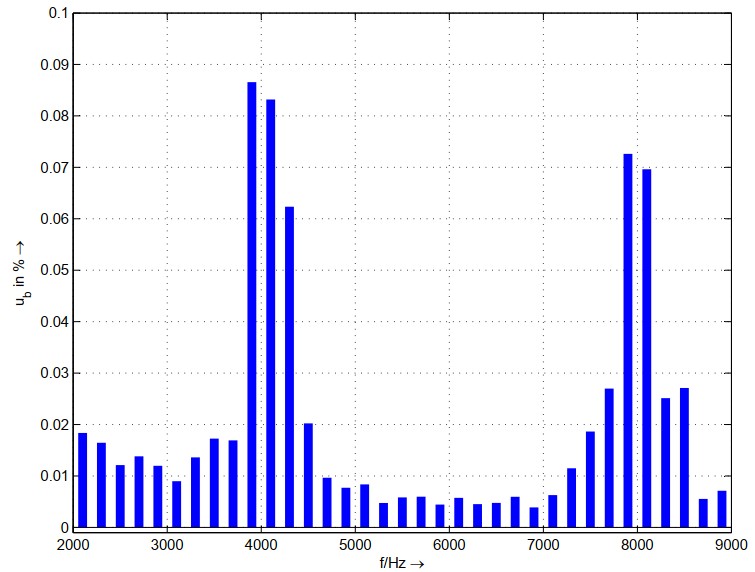

Abbildung 3 zeigt einen mittels Oszilloskop gemessen Stromverlauf eines Frequenzumrichters mit Rückspeiseeinheit, d.h. mit hochfrequent steuerbaren Ventilen wie in Abb. 2 an der Netzseite und nicht wie in Abb. 1 mittels Brückengelichrichterschaltung. Der sinusförmige Verlauf im Strom ist zu erkennen, jedoch ebenfalls ein hochfrequenter Anteil. Auch dargestellt ist Oberschwingungsspektrum der Spannung am Netzanschlusspunkt, für den Frequenzbereich 2 kHz – 9 kHz. Das Oberschwingungsspektrum wurde nach der Empfehlung in der DIN 61000-4-7 gruppiert. Es ist die Taktfrequenz um die 4 kHz zu erkennen sowie eine weitere Häufung bei der vielfachen (2x) davon.

Abb. 3: Messung eines Wechselrichterstroms und das resultierende Spannungsspektrums im Frequenzbereich 2 kHz – 9 kHz

Sättigung von Spulen und Transformatoren

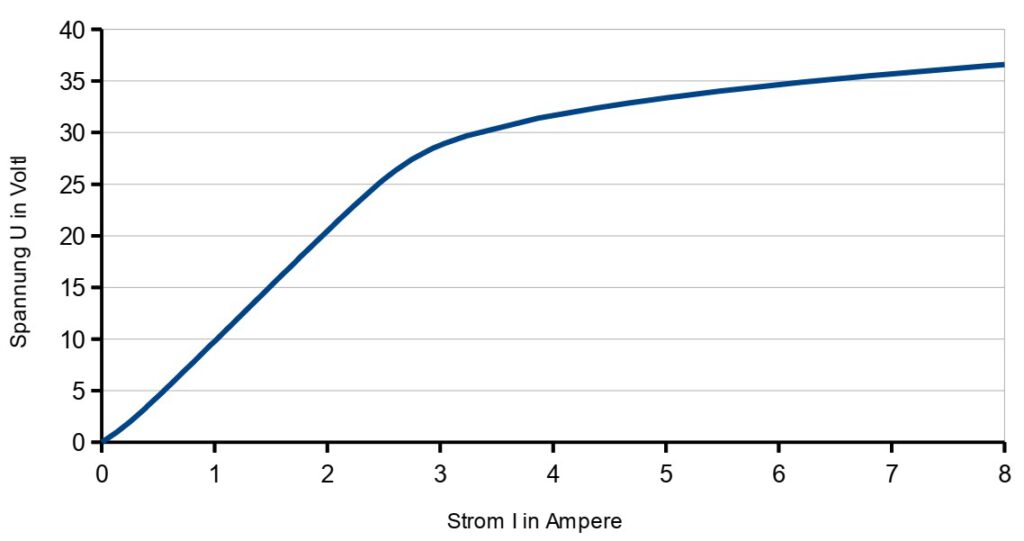

Eine weitere Quelle von Oberschwingungen ist die nichtlineare Sättigungskurve von Spulen bzw. Transformatoren mit Eisenkreis. Ab einem gewissen magnetischen Durchflutung erreicht der Eisenkern seine Sättigung. Im Prinzip hat das zur Folge, dass bei steigendem Strom die Spannung nicht mehr linear zunimmt sondern abflacht, oder auch, dass bei fester Spannung der Strom sehr stark ansteigt.

Abbildung 4 zeigt das Messergebnis an einer Spule mit Eisenkreis. Der Strom wurde langsam erhöht und die Spannung an den Klemmen gemessen. Es ist deutlich der lineare Bereich sowie die Knickstelle zu erkennen. Das Ergebnis ist eine nicht mehr sinusförmige Spannung bzw. andersherum einen nicht mehr sinusförmigen Strom.

Abb. 4: Gemessene Sättigungskurve eines Eisenkreis